阿部 彩

(東京都立大学教授 兼 子ども・若者貧困研究センター長)

本報告書では、世帯所得と物質的剥奪(deprivation)という二つの指標を用いて先進諸国の子どもの貧困の2021年時点での現状と2010年代初頭から2020年代初頭にかけての変化の国際比較を行っています。このうち、世帯所得については、日本のデータは厚生労働省が行っている『国民生活基礎調査』の2021年調査(所得データは調査年の前年の2020年)[1]から貧困率を筆者が計算し、UNICEFに提供しています。

物質的剥奪については、本報告書は、以下の4つの剥奪の指標が用いられています:1)深刻な物質的・社会的剥奪[2]、2)住居の剥奪[3]、3)子どもの物質的剥奪(割合)[4]、4)子どもの物質的剥奪指標の平均値[5]。残念ですが、これらは比較可能なデータがすべての国に揃っていないため、欧州連合(EU)諸国のみの比較となっています。日本についても、剥奪のデータについては欠損となっています。

そこで、本解説では世帯所得を用いた子どもの貧困について、特に日本のデータを中心に解説します。

- [1] 『国民生活基礎調査』は3年に一度サンプル数が多い大調査年となっており、通常、貧困率は大調査年のみに計算されています。2021年調査は小調査年ですが、報告書の執筆時点において大調査年の2022年調査のデータが入手できなかったため、2021年を用いています。そのため、数値の信頼性については留意する必要があります。

- [2] 世帯における13項目(住宅を快適な温度に保つことができる等)のうち、7項目以上が金銭的な理由で欠如している割合)している割合。

- [3] 住宅環境が劣悪(屋根が水漏れする、壁や床に湿気がある、窓枠が腐っているなど)な子どもの割合。

- [4] 子どもに関する17項目(新鮮な野菜・果物、インターネット接続環境など)のうち3項目以上が欠けている子どもの割合。

- [5] 子どもに関する17項目のうち欠如している項目数の平均値

所得貧困の順位表

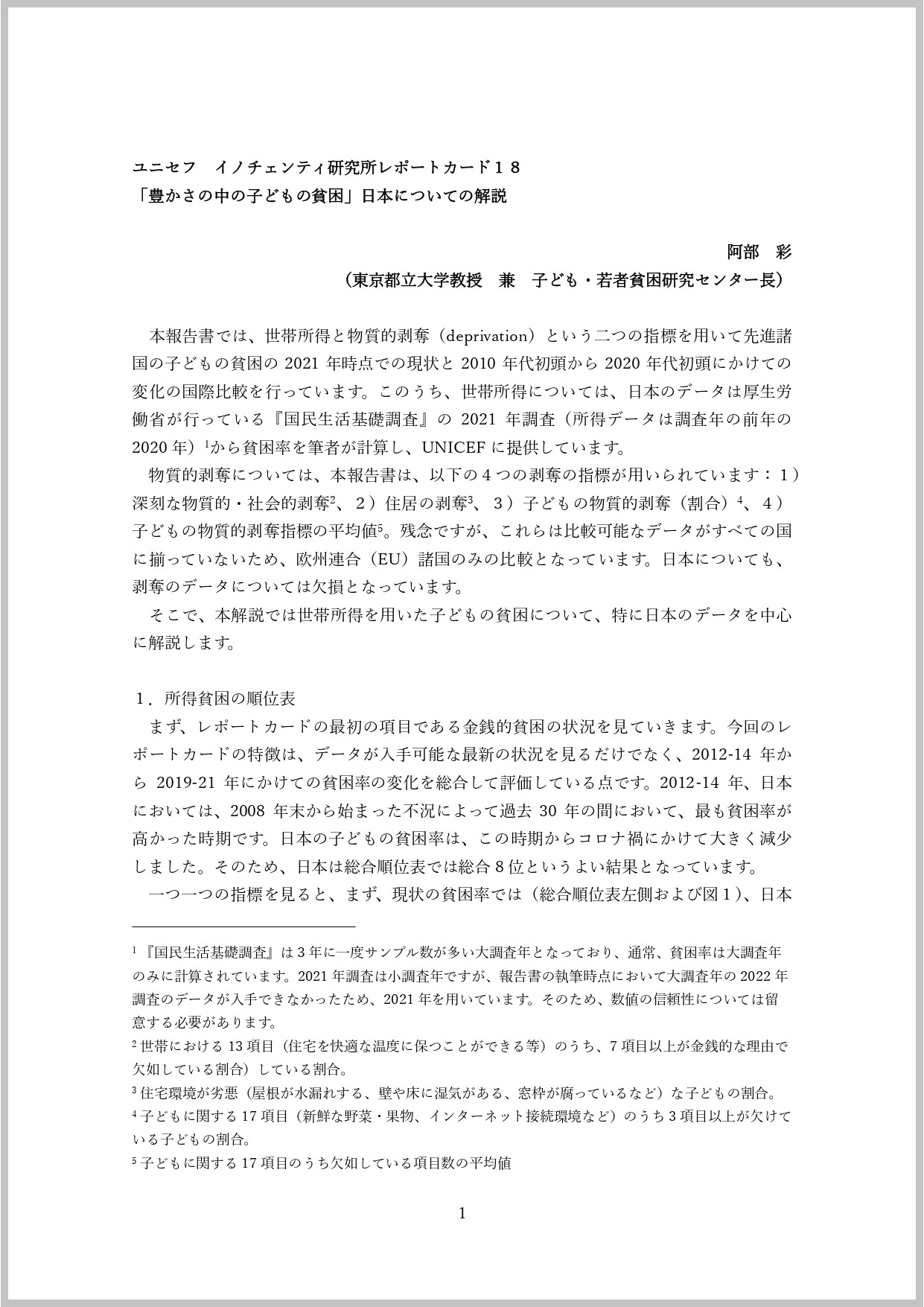

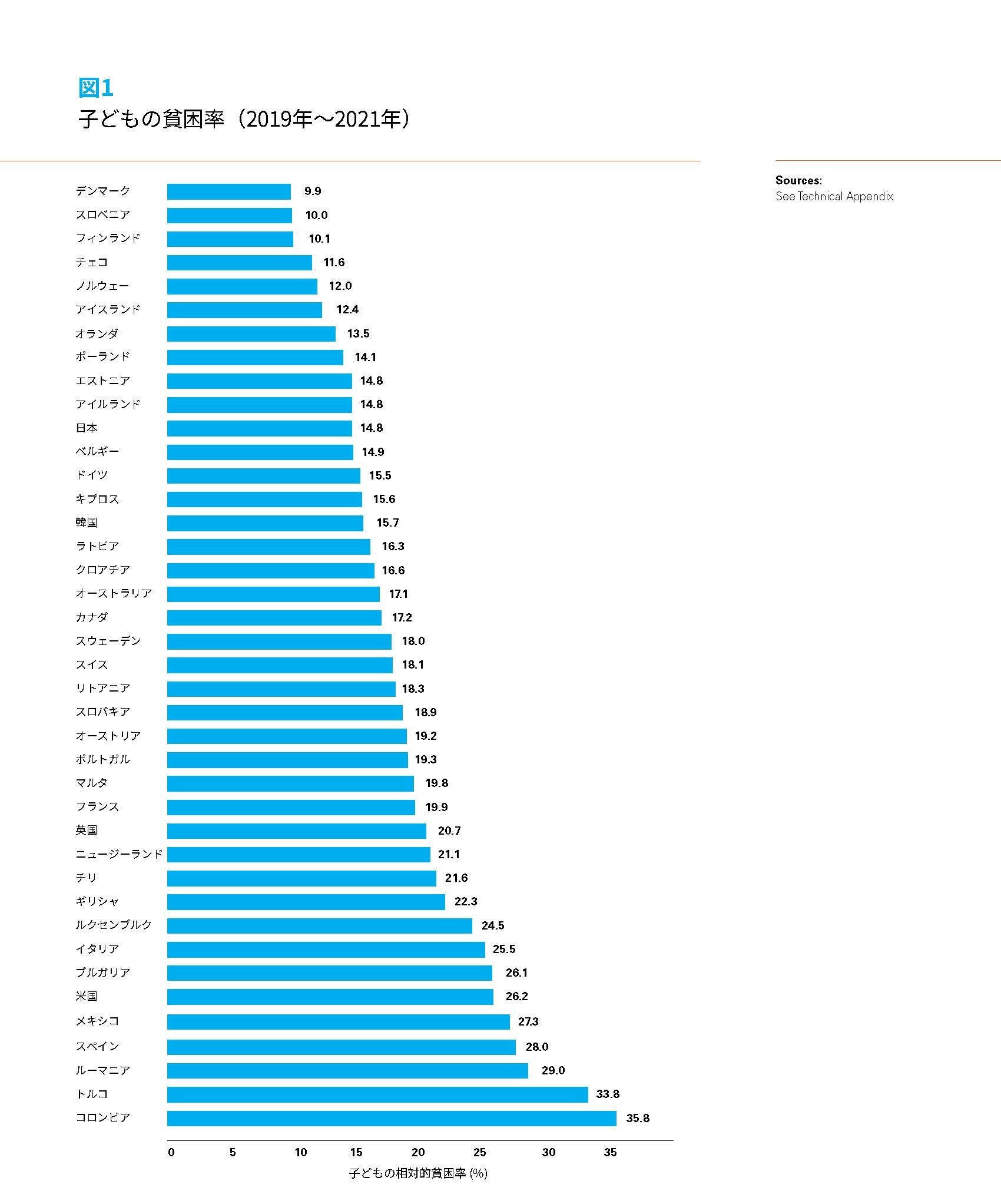

まず、レポートカードの最初の項目である金銭的貧困の状況を見ていきます。今回のレポートカードの特徴は、データが入手可能な最新の状況を見るだけでなく、2012-14年から2019-21年にかけての貧困率の変化を総合して評価している点です。2012-14年、日本においては、2008年末から始まった不況によって過去30年の間において、最も貧困率が高かった時期です。日本の子どもの貧困率は、この時期からコロナ禍にかけて大きく減少しました。そのため、日本は総合順位表では総合8位というよい結果となっています。

一つ一つの指標を見ると、まず、現状の貧困率では(総合順位表左側および図1)、日本は39カ国中11位です。2012-14年時点のデータでは、日本は15位であるため、以前に比べると順位が上がっていることがわかります。順位表の国名をみると、依然としてデンマーク、スロベニア、フィンランドなど、貧困が少ないことで知られている国々が上位を占めているものの、日本より順位が高い国はすべて北欧・東欧諸国であり、日本は、ドイツ、フランスなどの中欧諸国や、イギリス、アメリカなどのアングロサクソン諸国よりも北欧や東欧に近づいていることがわかります。

次に、2012-14年から2019-21年にかけての変化を見ると、日本の改善率は18.7%[6]。11位です(総合順位表右側および図14)。改善率30%を超えるスロベニアやポーランドに比べると少ないものの、39カ国中、3分の1を超える国々がこの間、貧困率を悪化させていることを考えると、悪くない結果と言えるでしょう。先に述べたように、この期間は日本においては景気回復期にあたり、本報告書の日本のデータの出所である厚生労働省「国民生活基礎調査」を用いた厚労省の発表においても同様の傾向を示しています(厚生労働省2023a)。

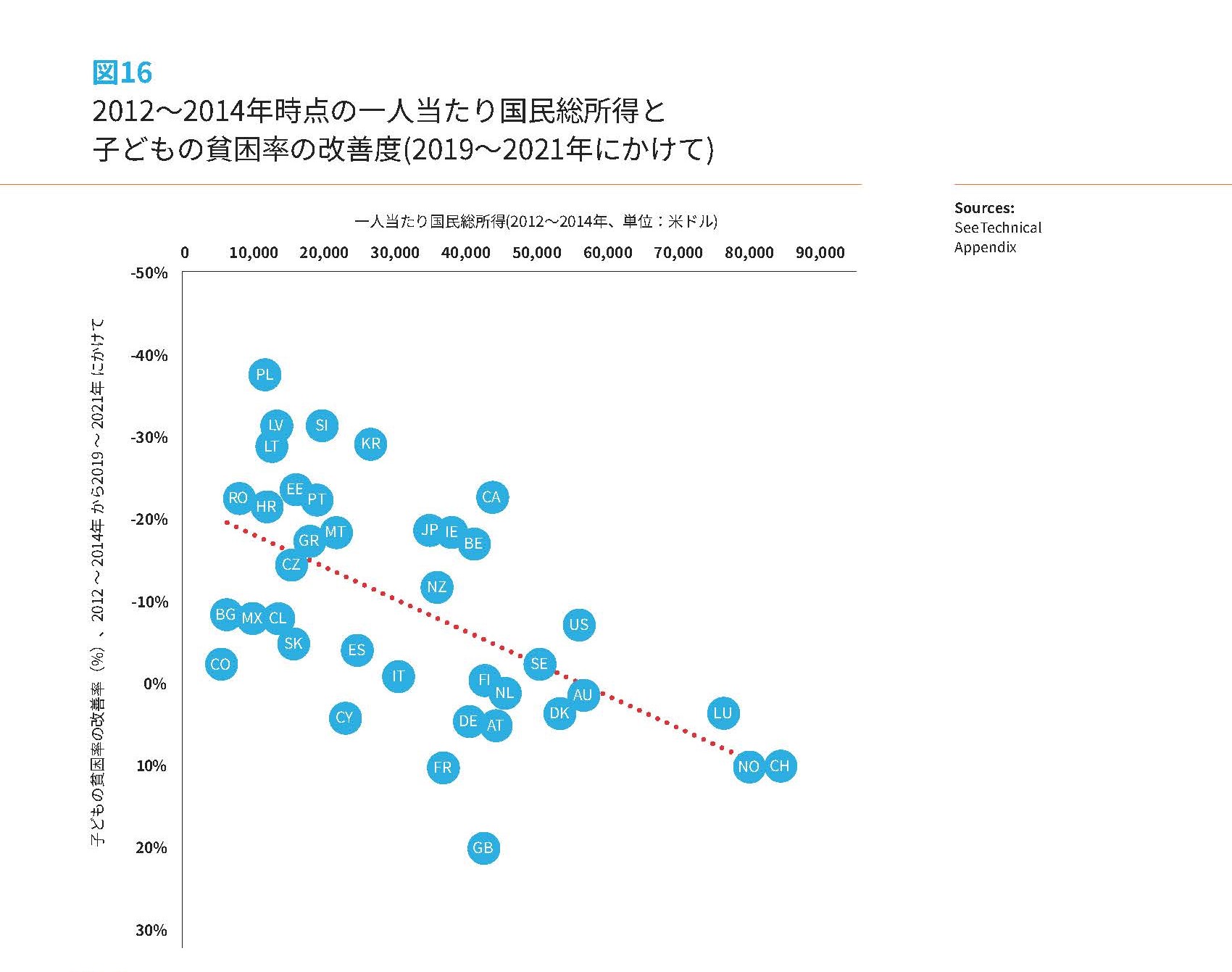

もちろん、貧困率を大きく改善させた国のうち、少なくない国々は、そもそもの2012-14年の貧困率が高かったという背景があります。反対に、デンマークやフィンランドなど、2012-14年の貧困率が低かった国々ではそれ以上の貧困削減がなかなか叶わなかったという側面もあります。また、GDPが低い国は貧困率が高い傾向があるので、そもそも貧困率が高かった国々は、経済発展の途上であったり、経済移行期であった可能性もあります。本報告書では、その関係性を見るために国民所得と貧困率の改善度をグラフにしており(図16)、この二者には右肩下がりの関係があることが示されています。日本に着目すると、そもそもの国民所得は中間ですが、貧困率の削減度はそこから予測される以上の大きさとなっています(点線の上)。また、2012-14年の貧困率がさほど高くなかったのにも関わらず、改善度がそこそこあったため、所得貧困における総合順位が8位となったのです。

- [6] 改善率は、2012-4年の貧困率の平均と2019-21年の貧困率の差を2012-4年平均値で除した割合。

貧困率の減少の要因と偏り

ここで、2012-4年から2019-21年にかけての日本の子どもの貧困率の減少の要因とその減少の偏りについて述べておくこととします。まず、要因については、ほぼ母親の就労率の上昇によるものと考えられます。本報告書と同じ厚生労働省「国民生活基礎調査」の2012年と2021年データを用いた小林・平・横山(2023)の分析では、子どもがいる世帯の平均所得はこの間約100万円上昇していますが、それがほぼすべて稼働所得の上昇で説明できること、母親の就労率、正規雇用率が大幅に上昇していることが報告されています。また、筆者も東京都の2つの区の小学5年生と中学2年生の子どもと保護者を対象に行った2016年と2023年の調査を比較した結果、特に小学5年生の母親の就労率が大幅に上昇したことを確認しており、それによって貧困の指標のひとつである生活困難度が低下していました(阿部2023)。この間の政策の動きを考えても、教育費の減免など支出を減らす政策はうたれてきましたが、現金給付や減税など子育て世帯の可処分所得を増加させる政策はうたれてきていません。所得データにおける貧困率の減少は所得の変化のみによって変化するので、この間の子どもの貧困率全体の減少は、好景気による人手不足と、それに伴う賃金上昇や就労率の上昇が原因と考えられます。

このこと自体は喜ばしいことである一方で、懸念される事もあります。それが、貧困の改善の偏りです。厚労省の公表においては、2018年から2021年にかけて大人が一人の子どもがいる現役世帯(大多数は母子世帯)の貧困率は若干の減少(48.3%から44.5%)を示していますが(厚生労働省2023a)、小林・平・横山(2023)によると、大人が一人の子どもがいる現役世帯のうち貧困線を少し下回る層は減少したものの、等価可処分所得100万円以下の一番厳しい状況にある困窮層は増加しています。筆者の分析でも、ふたり親世帯の状況が大きく改善しているのに対し、ひとり親世帯においては子どもの所有物や体験の欠如といった剥奪の状況がむしろ増えていることが報告されています(阿部2023)。すなわち、ふたり親世帯とひとり親世帯の間、また、ひとり親世帯の中でも所得を上昇することができた世帯とそうでない世帯の間の格差が拡大している可能性があるのです。

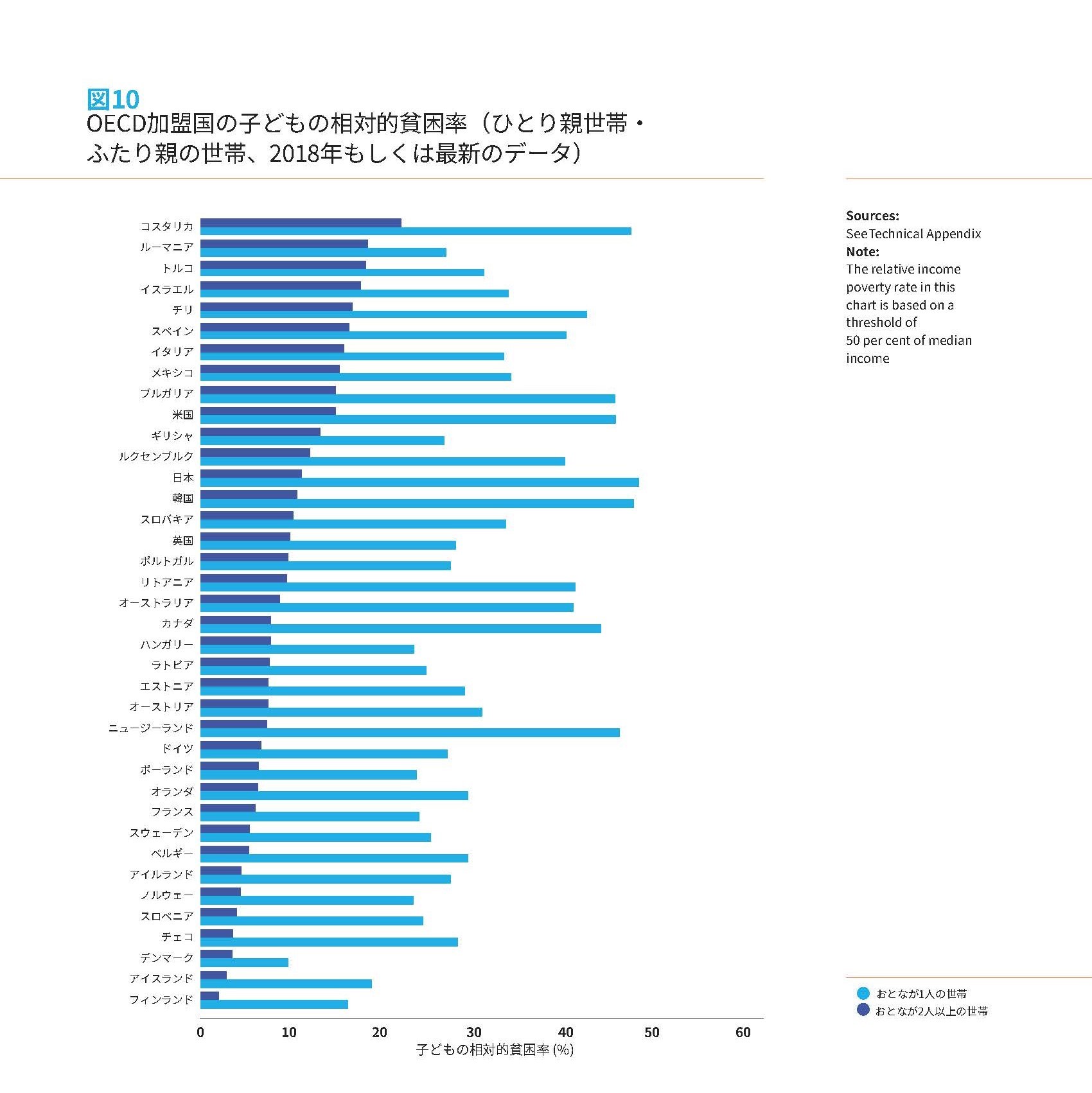

本報告書では、属性による子ども間の格差についても言及しています。報告書では、親の国籍(図7)、民族(図8)、障害の有無(図9)による貧困率の格差を示しています。これらについては国際比較できるデータが欠如しているため、一カ国か欧州連合(EU)のデータのみが示されています。残念ながら、日本のデータもこれらについては欠損です。唯一、国際比較ができるのがふたり親世帯とひとり親世帯の格差です(図10)。日本においても、この格差は大きく、また、それが拡大している懸念について述べましたが、他の先進諸国においてもひとり親世帯ではふたり親世帯よりも貧困率が突出して高いことがこの図からわかります。

貧困の子どもの割合が減ったのはよいことなのですが、これは、すなわち「残された貧困層」により厳しい状況の子どもたちが集積されることを意味します。ユニセフの先進諸国の子どもの幸福度レポートカード・シリーズは、2016年に刊行されたレポートカード13「子どもたちのための公平性」(RC13)において格差に着目した報告書を出しており、この報告書において日本の子どもの所得格差は先進諸国の中でも下位であることが報告されています(UNICEF 2016)。また、レポートカード15「不公平なスタート」においては就学前保育・教育での参加率の格差が大きいことが指摘されました(UNICEF 2018)。貧困率の改善は、手放しで喜べる事象ではないのです。

公的の現金給付の状況

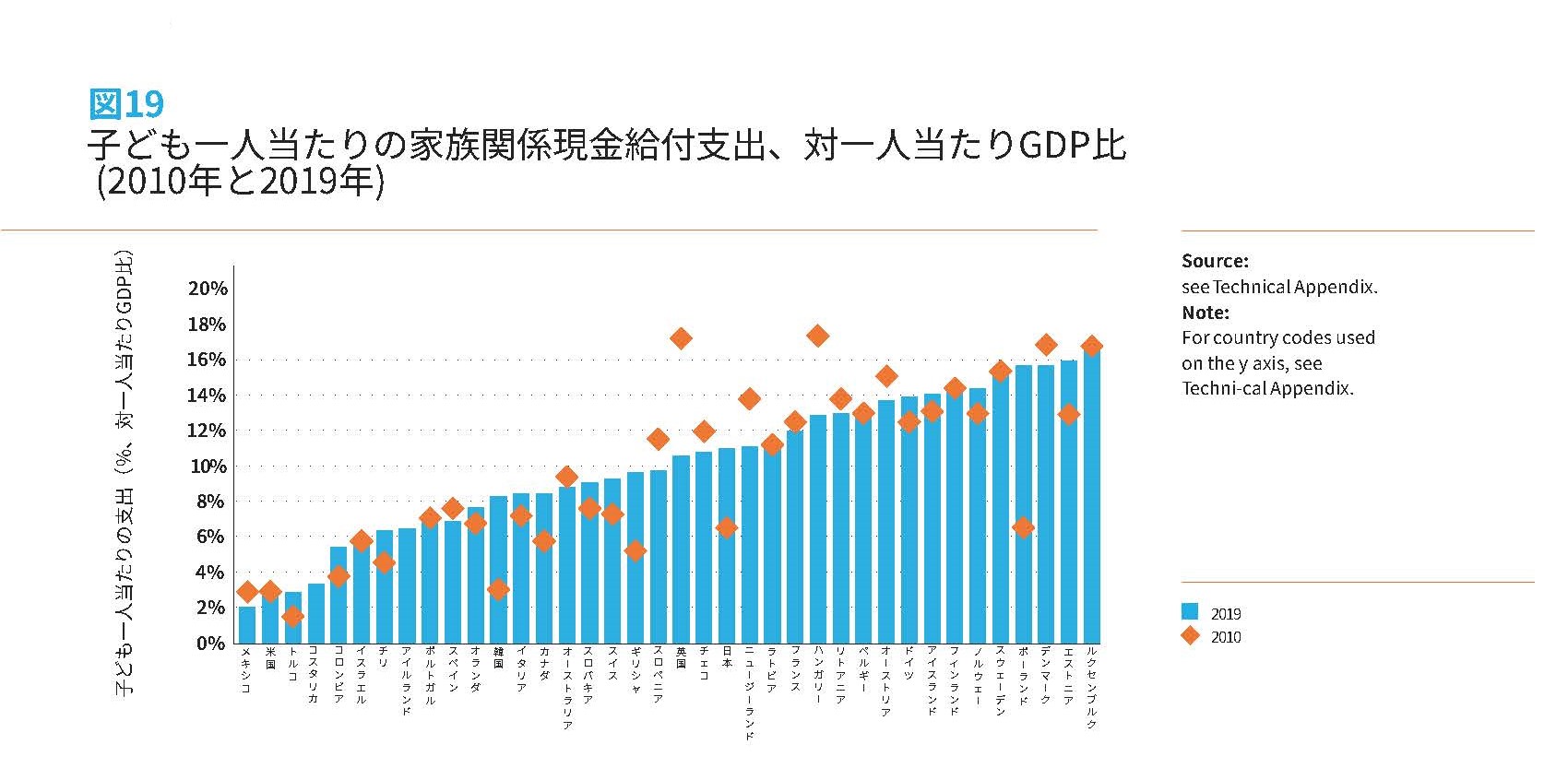

報告書の3章は、公的支援の手厚さとその変化について分析をしています。図19は、2010年と2019年における政府による家族関係支出の大きさを対GDP比で表しています。日本は、2010年に比べ、2019年の政府支出が大きく伸びています。それでも、ここに挙げられた38カ国のうち17位であり、先進諸国の中では中間的な位置となっています。この間、日本においては2013年の「子どもの貧困対策の推進に関する法律」の制定を契機に、さまざまな子どもに関する施策が実施されるようになりました。また、非課税世帯に対する高等教育授業料の減免や、給付型奨学金の創設など教育費に対する支援は充実してきました。しかし、図19で表しているのは、現金給付のみなので、これらの施策は反映されません。ここに示す2010年から2019年の増加は児童手当の拡充などによるものです。

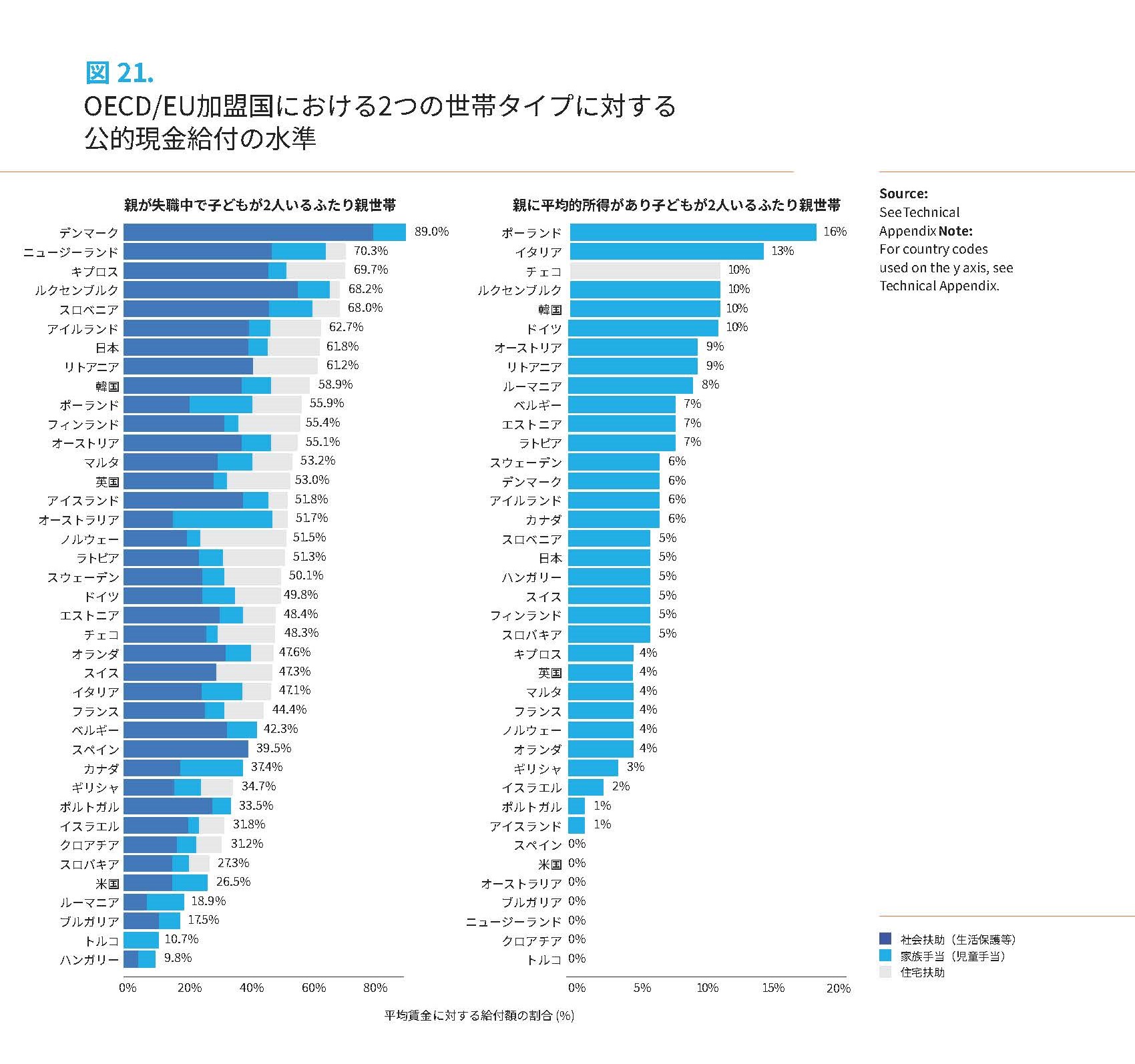

図19の家族関係給付は国としての総額を表していますが、それがどのような子育て世帯に、どれくらいの金額で給付されているのかは国によって違います。そこで、本報告書では「モデルファミリー・アプローチ」という手法を用いて、国際比較をおこなっています。具体的には、2つの典型的な子育て世帯のケースについて、制度上、そのケースの世帯が受け取ることができる現金給付の金額を足し合わせます。結果は、図21です。右と左の図は、両方ともふたり親世帯で子どもが2人のケースですが、左は親が失職中で所得がない世帯、右は平均的な所得のケースです。左のケースでは、日本は上から7番目に給付が多い国となっていますが、これは日本のケースではこの世帯には生活保護制度が適用されていると想定されているからです。濃い青で示すのは、生活保護の生活扶助、灰色で示すのが公的扶助の住宅扶助にあたります。真ん中の薄い青は、児童手当となりますが、他の国に比べて比較的にこれは小さくなっています。モデルファミリー・アプローチでは、適用されるべき制度がすべて適用されているという仮定なので、生活保護制度が想定されていますが、実際には、生活保護を受給するにはさまざまな要件や制限があり、人口全体の貧困率が15.4%であるのに対し、生活保護受給率は1.6%しかありません(厚生労働省2023b)。ですので、これはあくまでも「ベスト・シナリオ」と考えていただければと思います。

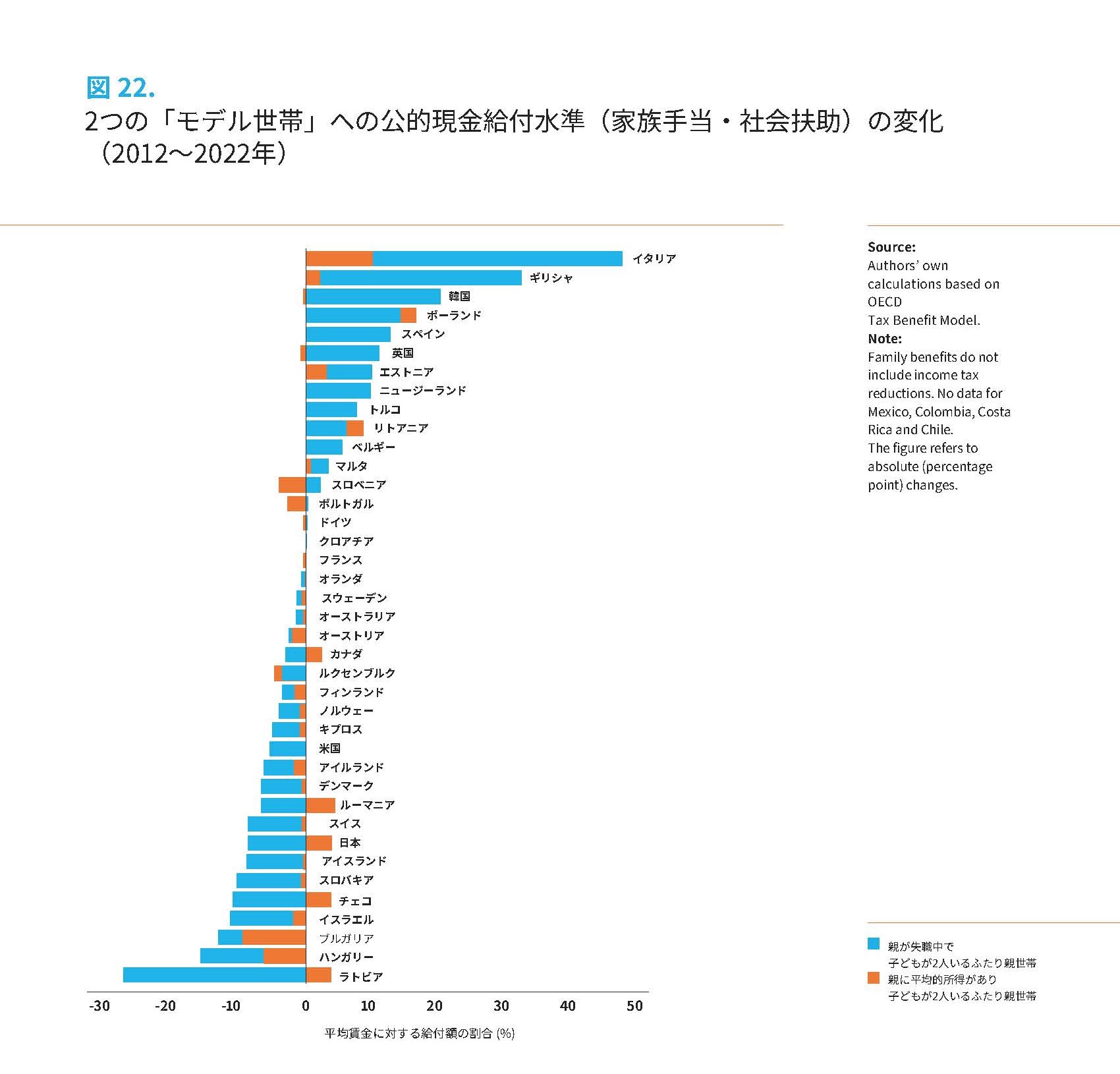

右のケースは平均的なふたり親世帯となり、生活保護基準以上の所得があるため、ここでは児童手当のみが計上されていると考えられます。すると、日本の給付水準は39カ国中18位となっています。平均的なふたり親世帯には、まったく給付がない国(アメリカ等)が7カ国ある一方で、平均賃金の10%以上の給付がある国(ポーランド等)も6カ国あることがわかります。より興味深いのは、2012年から2022年にかけて、2つのモデル・ケースにおいて、現金給付がどのように変化したのかです(図22)。日本においては、平均所得のケースでは給付が若干増加していますが、無所得のケースでは約10%減少しています。これは、生活保護基準がこの間引き下げられてきたことによります。一方で、イタリア、ギリシャ、韓国などでは、特に無所得のケースにおいて大きく給付が増加しています。

公的給付の貧困削減効果

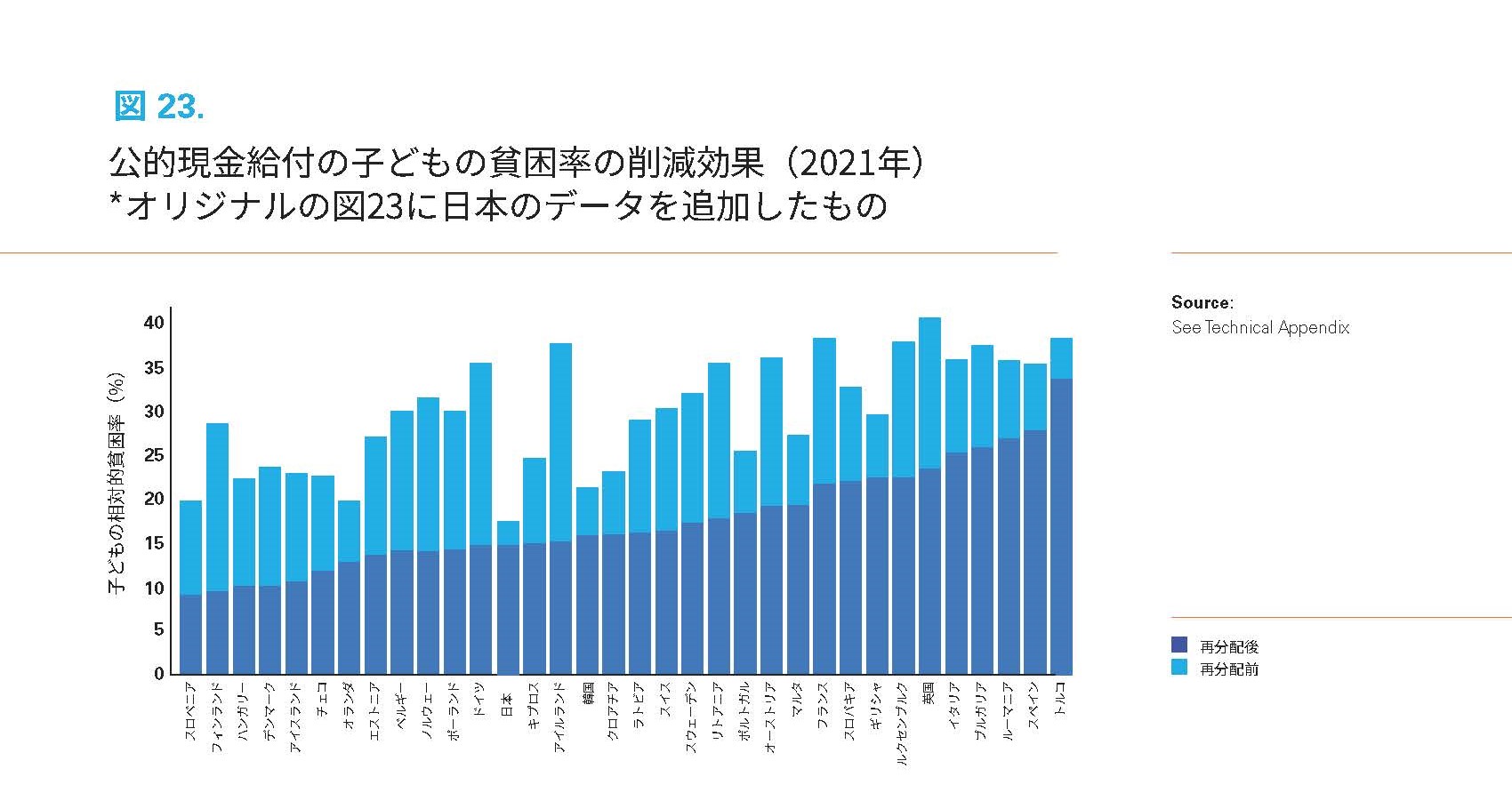

モデルファミリー・アプローチによる分析は、制度の設計の充実を比較するには有効ですが、実際にどれほど子どもの貧困が削減されているのかを見るためには、実際の所得のデータを見なくてはなりません。図23は、政府による再分配の前と後の子どもの貧困率を示しています。報告書においては、EU諸国等のみが掲載されていますが、この解説の執筆にあたって、日本のデータを推計し記載しました。「政府による再分配」とは、児童手当や生活保護など公的現金給付によるプラスの給付と、所得税や社会保険料などのマイナスの給付を合わせた値を表します。通常、所得が低い世帯には、プラスの給付が多くなされるので再分配後の貧困率は再分配前の貧困率に比べ低くなります。図では、薄い青の部分が、再分配によって削減された貧困率となります。スロベニア、フィンランドなど、給付後の貧困率が最も低い国々においても、再分配前の貧困率は2倍以上であったことがわかります。しかし、日本については、再分配前と後の貧困率にあまり差がないことがわかります。実は、日本の子どもの再分配前の貧困率は、データが存在する34カ国のうち最も低いのです。しかしながら、他の国と比べ、政府による再分配機能(貧困率の削減機能)が小さいため、再分配後の貧困率は13位と中間の位置となります。

日本の社会保障制度の再分配機能(貧困率の削減機能)が低いことは、データが存在する1980年代から見られる現象です。かつては、再分配後の貧困率が、再分配前に比べ、高くなっていたこともあります(阿部2005)。その後、児童手当などが拡充されてきたことにより、そのような逆転した状況はなくなりましたが、現在においても、日本の貧困率削減機能は他国に比べて大幅に小さいことがわかります。

まとめ

最後に、本報告書は先進諸国における子どもの貧困率の削減のための提言をしています。どれも貴重な提言ですので、ぜひ、お目を通してください。日本に限って、現状を考えると、人手不足などの理由により母親の就労率が上昇している中で、子どものある世帯全体の経済状況が改善される中、そのような、労働市場の波にのることができていない世帯が取り残されていることが指摘できます。労働市場の市場原理のみに頼る状況においては、家族や自身の病気や障害など何等かの理由で働くことができない、または、働くことができても得られる賃金が低いなどの問題をかかえた世帯は恩恵を受けることができず、最も厳しい状況に置かれている世帯と、そうでない世帯との格差が拡大することが懸念されます。

一方、報告書のカバーしている2012-4年から2019-21年にかけての期間は、日本の子どもの貧困対策がそれなりに拡充されてきた時期にあたります。しかし、それらは教育費の軽減や、サービス給付の充実など、子育て世帯の所得を引き上げるものではありませんでした。教育費や医療費などの支出が少なくなることで、同じ所得であっても、家計が助けられるという利点はもちろんあります。ですので、これらの政策は大いに評価できるものです。しかしながら、図23に見られるように、現金給付における貧困の子育て世帯に対する公的制度の機能が、他国に比べても大きく劣っていることは、やはり問題視されるべきでしょう。現金給付とサービス給付の両輪が必要なのです。

【参考文献】

- 阿部彩(2023)「コロナ禍前後の子どもの生活困難の比較」東京都立大学子ども・若者貧困研究センターWorking Paper Series No.35.

- 阿部彩(2005)「子供の貧困―国際比較の視点から-」国立社会保障・人口問題研究所編『子育て世代の社会保障』 東京大学出版会, pp.119-142.

- 厚生労働省(2023a)「2022(令和4)年 国民生活基礎調査の概況」(アクセス日2023/11/29)

- 厚生労働省(2023b)「生活保護の被保護者調査(令和5年3月分概数)の結果を公表します」(アクセス日 2023/12/1)

- 小林庸平・平安乃・横山重宏(2023)「「子どもの貧困率」はなぜ下がっているのか?-統計的要因分析-」三菱UFJリサーチ&コンサルティング(アクセス日 2023/11/29)

- UNICEF(2016) 『子どもたちのための公平性:先進諸国における子どもたちの幸福度の格差に関する順位表』 (アクセス日 2023/11/29)

- UNICEF(2016) 『不公平なスタート:先進国における教育の格差』 (アクセス日 2023/11/29)